Le Mimivirus, ou "virus imitant un microbe", dépasse en taille certaines bactéries. (微生物類似のウイルス、ミミウイルス。細菌より大きいものがある)

今年の2月20日のル・モンドの記事から。

Les manuels scolaires l'assènent volontiers : les virus n'ont pas le privilège de la vie. Certes, ils disposent d'un génome. Mais, à la différence des organismes cellulaires (plantes, bactéries, animaux, etc.), ils sont incapables de le répliquer hors de la cellule qu'ils infectent. Ce "parasitisme absolu" les exclurait de la vie, les confinerait au statut d'"entités biologiques", minuscules sacs de gènes agrégés au hasard des hôtes rencontrés... Mais, depuis peu, les découvertes s'accumulent qui semblent faire aux virus - au moins à certains d'entre eux - une place à part entière sur l'arbre du vivant.

学校の教科書ははっきりとウイルスには生命としての特徴がないと言っている。もちろん、ゲノムはある。しかし、植物、細菌、動物のような細胞生物とは異なり、感染した細胞の外では複製ができない。この 「絶対的寄生性」 によってウイルスは生命から除外され、「生物学的存在」、出会った宿主でランダムに凝集する遺伝子の入った小さな袋などと矮小化される。しかし最近、生命樹において少なくともあるウイルスに特別の位置を与えるような発見が積み重なっている。

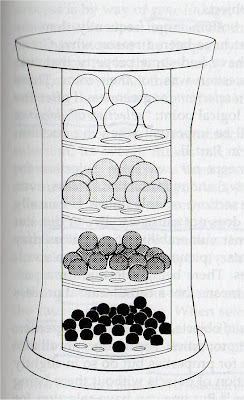

La première grande remise en question remonte à mars 2003. Des chercheurs français de l'Unité des rickettsies et pathogènes émergents (CNRS, université de la Méditerranée) décrivent alors, dans la revue Science, un virus gigantesque découvert dix ans plus tôt, infectant des amibes, dans le système de climatisation de l'hôpital de Bradford (Royaume-Uni). Entre sa découverte et sa caractérisation, son inventeur, le Britannique Tom Rowbotham, l'avait confondu avec une bactérie, eu égard à ses dimensions imposantes (de l'ordre du micron). D'où son nom de baptême : Mimivirus (Mimicking Microbe Virus, ou "virus imitant un microbe")..

最初にこの問題が問い直されたのは2003年3月に遡る。地中海大学リケッチャ・新興性病原体ユニットのフランス人研究者が10年前にイギリスのブラッドフォードの病院の空調システムで発見されたアメーバに感染する巨大なウイルスについてScience誌に発表した。その発見と解析の間、最初に見つけたイギリス人トム・ローボータンはそのサイズがミクロン単位であったことから細菌と混同していた。そこから微生物を模倣するウイルスという意味 (mimicking microbe virus) のミミウイルスという名前が付けられた。

Un an plus tard, le séquençage du génome de la bestiole jette plus encore le trouble : il se révèle long de plus d'un million de paires de bases, quand la majorité des virus n'en alignent qu'une dizaine de milliers. Non seulement Mimivirus est plus volumineux que bon nombre de bactéries, mais son génome, composé d'un millier de gènes, n'a rien à leur envier. Il possède en outre les neuf gènes communs à tous les gros virus à ADN, attestant l'existence d'un ancêtre unique, ayant sans doute existé il y a plus de trois milliards d'années, à cette famille virale. A bien des égards, la découverte de Mimivirus est si déconcertante que bon nombre de biologistes se posent la question du caractère accidentel de ce virus si inattendu...

一年後、そのゲノムのシークエンスはさらなる問題を投げかける。大部分のウイルスが数万の塩基しか持たないのに、このウイルスは100万以上の塩基対を持っていることが明らかになったからである。ミミウイルスが多数の細菌より大きいだけではなく、そのゲノムも細菌に劣らないのである。その他、ミミウイルスはすべての大型DNAウイルスに共通する9つの遺伝子を持っていることから、30億年以上前に存在していたこのウイルス属の先祖があることを示している。多くの点でミミウイルスの発見は意表を突くもので、多くの生物学者がこのウイルスの予想もしないような特徴について自問している。

La métagénomique, qui consiste à séquencer massivement tout le matériel génétique d'un milieu, leur a donné tort. "Depuis la description de Mimivirus, nous avons découvert en réanalysant les données de métagénomique, que les virus appartenant à sa famille (les mimiviridae) sont extrêmement abondants dans la nature, explique Jean-Michel Claverie, chercheur (CNRS) au laboratoire Information génomique et structurale, coauteur du séquençage de Mimivirus. Il y a environ un million de particules virales dans un millilitre (ml) d'eau de mer - jusqu'à un milliard dans les zones côtières -, dont environ un tiers est sans doute très proche de Mimivirus." C'est, en tout cas, ce que suggère l'abondance de certaines séquences génétiques, caractéristiques des mimiviridae, dans l'océan.

ある環境の中の遺伝物質すべてを大規模に解析するメタゲノミクスによっても誤りが明らかになった。「ミミウイルスが記載されて以来、われわれはメタゲノミクスのデータを解析し直し、ミミウイルス属に属するウイルスが自然には非常に多いことを発見しました。海水1 ml 中には約100万 (沿岸部では10億にまで至る) のウイルス粒子があり、その約3分の1はミミウイルスに非常に近いのです」とミミウイルスの遺伝子配列解析の共著者であるゲノム・構造情報研究室の研究者ジャン・ミシェル・クラヴリー (CNRS) は語る。いずれにせよ、これは大洋にミミウイルス属の特徴を持つ遺伝子配列が溢れていることを示している。

Les virus géants sont donc partout, ou presque. Et ce bien que leur existence même ait été ignorée jusque très récemment. La raison en est simple : "Depuis le milieu du XIXe siècle, on a toujours détecté les virus en les faisant passer par des filtres de plus en plus petits, explique M. Claverie. Les gros virus restaient donc bloqués avec les bactéries et n'étaient pas identifiés." On ne trouve jamais, dit-on, que ce que l'on cherche.

したがって、巨大ウイルスはほとんどあらゆるところに存在しているが、つい最近までその存在さえ知られていなかった。理由は簡単である。「19世紀以来、ウイルスは常にどんどん細かなフィルタを通して検出されていました。したがって、大きなウイルスは細菌とともに除外されたままで、同定には至らなかったのです」 とクラヴリー氏は説明する。この方法では求めるもの以外は決して見つからないのだ。

Tout récemment, dans le système de climatisation des Halles, à Paris, l'équipe de Didier Raoult (unité des rickettsies et pathogènes émergents), l'un des pères de Mimivirus, a trouvé un tout proche cousin du virus géant - plaisamment baptisé Mamavirus. Plus gros encore que son prédécesseur, sa séquence génétique devrait être publiée dans l'année. Mais surtout, avec lui, une découverte publiée fin 2008 dans Nature, qui sème un peu plus le doute sur le caractère présumé inerte de ces "poisons" (virus en latin). Car cette fois, avec l'énorme Mamavirus, les chercheurs identifient un petit virus-satellite, baptisé Spoutnik, qui a cette singularité d'infecter Mamavirus, lorsque celui-ci a lui-même infecté l'amibe qui lui sert d'hôte... comme un emboîtement de poupées russes.

最近、ミミウイルスの父の一人とされるディディエ・ラウール(リケッチャ・新興性病原体ユニット)のグループがパリのレ・アールの空調システムにママウイルスと名付けられるほど巨大なウイルスの仲間を発見した。以前のものよりさらに巨大で、その遺伝子配列は年内に発表されるはずである。しかし、特に2008年末に Nature に発表された発見は、これらの毒 (ウイルスの由来となったラテン語の意味)が無害であるとすることに疑いを差し挟むものである。なぜなら今回巨大なママウイルスとともにスプートニクと名付けられた小型の衛星ウイルスを発見したからである。このウイルスはママウイルスが宿主となるアメーバに感染する時にママウイルスに感染するという特徴を持っている。あたかもマトリョーシカ人形のように。

"Lorsque Mimivirus ou les membres de sa famille infectent une cellule vivante, ils y créent, en exprimant leur génome, une "usine à virus" qui ressemble beaucoup à un noyau secondaire, explique Jean-Michel Claverie. Le fait que ce "noyau secondaire" puisse être à son tour infecté par un autre virus montre à quel point il ressemble à un noyau cellulaire classique !" "Les virus ont longtemps été confondus avec leur virion", renchérit le microbiologiste Patrick Forterre (Institut Pasteur, université Paris-XI), évoquant la particule virale qui pénètre dans la cellule vivante pour y installer le virus proprement dit et lui permettre de s'y répliquer... "Un peu comme si on confondait l'homme avec son spermatozoïde !", décrypte Jean-Michel Claverie, qui va jusqu'à comparer la pénétration du virion dans une cellule pour y exprimer ses gènes, à un cycle sexuel...

「ミミウイルスやその仲間が生細胞に感染すると、自らの遺伝子を発現してそこに第二の核のように見えるウイルス工場を作ります。この第二の核が他のウイルスに感染され得るということは、それが古典的な核にそれほど似ていることを意味しています」 と語るのはジャン・ミシェル・クラヴリー。「ウイルスは長い間ウイルス粒子(ビリオン)と混同されてきたのです」と強調するのは微生物学者のパトリック・フォルテール(パスツール研究所、パリ第11大学)。「丁度人間と精子を混同するのに少し似ています」とはジャン・ミシェル・クラヴリー。彼は遺伝子を発現するためにウイルス粒子が細胞に侵入することは性周期にも喩えられるとまで言う。

Un virus infecté par un autre virus. Il est tentant de résumer cette étrangeté par une formule : "Puisqu'ils peuvent être malades, c'est donc que les virus sont vivants." La découverte de Spoutnik replace surtout les virus dans un nouveau schéma d'évolution. "Ils ont toujours été conçus comme étant seulement sélectionnés par leurs proies alors que les "organismes vivants" sont sélectionnés par leur proie et leur prédateur, dit Didier Raoult. L'existence de Spoutnik montre que les virus peuvent, eux aussi, être pris entre la proie qu'ils exploitent et le virus qui les attaque..."

他のウイルスに感染されるウイルス。この奇妙さをこうまとめたくなる。「病気になり得るのだから、ウイルスは生きている」。スプートニクの発見により、ウイルスを進化の新たなスキームに入れ直すことになる。ディディエ・ラオールは語る。「ウイルスはこれまでその獲物によってのみ淘汰され、生物はその獲物と外敵により淘汰されると看做されてきた。スプートニクの存在は、ウイルスもまた獲物とウイルスを攻撃するウイルスの間にあることを示している」

Les virus sont-ils vivants ? Pour répondre, il faut en passer par une autre question : qu'est ce que la vie ? Pour Didier Raoult, "ce n'est pas une question de biologie, mais plutôt de sémantique ou de théologie". D'autant, ajoute-t-il en substance, que les progrès de la métagénomique nous donnent la mesure de notre ignorance : la majorité des gènes identifiés dans la nature ne se rattachent à rien de décrit. "Comment définir un champ dont on ignore encore toute l'étendue ?", interroge M. Raoult. Patrick Forterre propose une définition simple : "On peut commencer à parler de vie lorsque les mécanismes de la sélection darwinienne s'appliquent." Or, rappelle-t-il, "les virus y sont soumis..."

ウイルスは生きているのか。この問に答えるためには、生命とは何か、というもう一つの疑問を通過しなければならない。ディディエ・ラオールは 「それは生物学の問ではない。むしろ、意味論や神学の問になる」 と考えている。メタゲノミクスの進歩によりわれわれの無知がどの程度のものかが明らかにされた。自然界で同定されている遺伝子の大部分は解明されていない。「その全貌を知らない領域についてどのように定義するのでしょうか」 とラオール氏は問いかける。パトリック・フォルテールは単純な定義を提唱する。「ダーウィンの選択機構が働く時に生命と言うことができるのではないか。そしてウイルスはその機構のもとにある・・・」

Stéphane FoucartLE MONDE | 20.02.09 | 16h20 • Mis à jour le 20.02.09 | 19h51